Le 21 janvier 1924 mourrait Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine. Cette note de blog se demande, par le prisme de ce qui semble avoir été une fascination de Lénine pour le taylorisme, si une émancipation du travail, notamment celui des profs, serait compatible avec une manière « rationnelle » de l’organiser ?

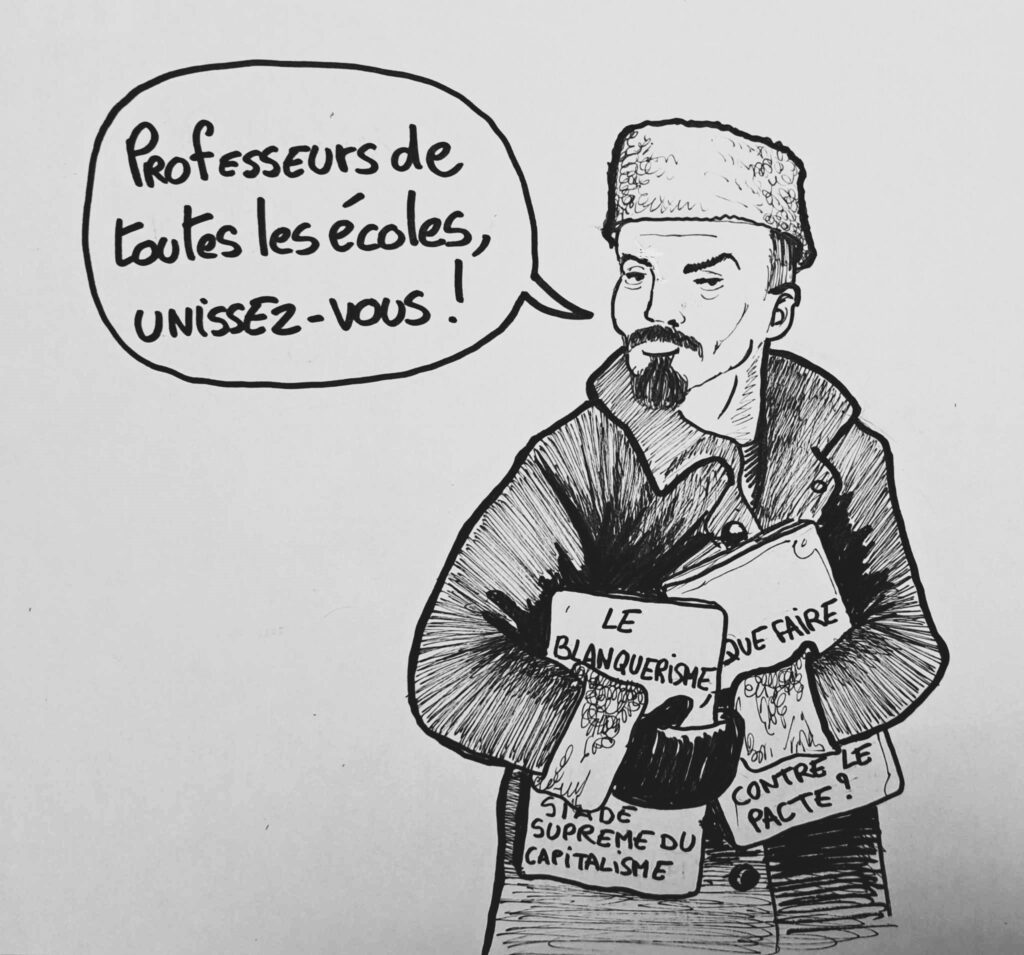

Cet article reprend le titre du livre de Robert Linhart publié il y a bientôt 50 ans et intitulé « Lénine, les paysans, Taylor »[1]. Dans son ouvrage, le sociologue décortique les rapports entre Lénine, la paysannerie russe post révolution et la fascination du leader communiste pour le taylorisme. 100 ans après la mort de Lénine, dans un blog consacré à l’organisation scientifique du travail enseignant, nous nous interrogerons sur la compatibilité supposée d’un projet socialiste, démocratique et émancipateur avec l’organisation taylorienne du travail, notamment du travail enseignant, telle que théorisée dans « les principes du management scientifique » et adoptée par le président du conseil des commissaires du peuple dès 1918.

En effet, depuis l’ouverture de ce blog il y a 2 ans, nous n’avons eu de cesse de mettre en perspective l’organisation scientifique du travail enseignant avec le néolibéralisme, avec le système de valeurs portées par le capitalisme moderne ou avec les règles du Nouveau Management Public libéral. Mais force est de constater, en regardant dans le rétroviseur de l’histoire, que l’idée d’organiser rationnellement le travail a pu aussi séduire les plus fervents artisans du socialisme – Lénine lui-même – et pas seulement pour ce qui concerne le travail dans les usines.

Il faut dire qu’aux lendemains de la révolution, les nouveaux dirigeants du plus grand pays du monde n’ont guère le droit de se tromper : « Dans le camp prolétarien, toute erreur politique dans la stratégie et la tactique de l’insurrection est fatale » (Linhart, p.13). Dans le contexte socio-économique de l’époque, avec notamment la famine et la guerre ou la puissance des états capitalistes et des forces réactionnaires russes, Lénine est, poussé par les nécessités du monde réel, contraint à des décisions pour développer rapidement et efficacement son industrie. Linhart situe le choix de Lénine d’une organisation du travail de type tayloriste à mars 1918 (p.77) et il détermine sa motivation principale dans l’augmentation de la productivité, à l’instar de l’ingénieur de Pennsylvanie. Mais surtout, nous partageons ici avec le sociologue des années 60 l’intention de poser, en (re)lisant quelques textes de Lénine, « des questions aujourd’hui aussi brûlantes que celle du « transfert technologique », du choix des méthodes de production […] qui peuvent recevoir d’un tel débat des éléments importants » (p.18).

Lénine dans la Pravda le 13 mars 1914 : « Le système Taylor, c’est l’asservissement de l’homme par la machine ».

Avant la Révolution de 17, Lénine nourrissait une forte hostilité envers le taylorisme. Du moins c’est ce qu’il exprime dans un long article paru dans la Pravda en mars 1914. La critique qu’il formule du taylorisme se centre sur la fixation taylorienne de la maîtrise du temps. C’est là un soubassement fondamental de la pensée de celui qui est par ailleurs au même moment sommé de s’expliquer devant une commission d’enquête de la chambre des représentants américaine sur ses principes d’organisation scientifique du travail. Lénine ne mâche pas ses mots pour fustiger l’obsession du chronomètre de Taylor qui « entend « normaliser » le travail manuel pour le rendre mesurable, contrôlable par le capital » (Lénine, 2014). Comment ne pas faire le parallèle avec les mesures prises dans l’éducation nationale, héritées du management public, qui visent à optimiser, à rentabiliser, le temps de travail des enseignant.es que l’on voudrait annualiser, avec des formations sur les vacances et un accroissement continu de tâches, que ce soit durant le temps de classe (cours d’empathie, cours de théâtre, « bouger 20 minutes »…) ou hors la classe (avec un travail administratif qui ne cesse de croitre).

Aussi Lénine, qui aurait sans doute eu des choses à dire sur les réformes Blanquer (sic) profite de cet article à charge contre le taylorisme pour resituer la question du travail au centre de la société, au-delà des usines, tout en nous permettant d’ouvrir la discussion : pourrait-on alors rationaliser le travail dans un système où ce dernier est libéré de l’aliénation capitaliste ?

Lénine dans « L’État et la Révolution »[2] en 1917 : « la suppression de l’opposition entre le travail intellectuel et le travail manuel »

Dans cet autre recueil, Lénine, citant Marx abondamment, insiste beaucoup sur la nécessite de ne pas distinguer le travail manuel du travail intellectuel. Le communisme abouti, écrit-il, quand « toute opposition disparaît entre le travail intellectuel et le travail manuel et que, par conséquent, disparaît l’une des principales sources de l’inégalité sociale contemporaine » (p.48). Cela n’est pas sans rappeler la célèbre formule de Gramsci déjà citée plusieurs fois dans ce blog : « on ne peut séparer l’Homo faber de l’Homo sapiens » (Cahier 12 de ses carnets de prison[3]). Nous nous inscrivons dans ce constat, qui s’avère pertinent même sans attendre l’avènement du communisme. Les enseignant.es par exemple, font un travail qui met en route leur créativité, leur intelligence, leur réflexion … et qui met également leur corps à l’épreuve. Georges Friedmann à parfaitement montré que l’ouvrier à la chaîne pense sa tâche et joue avec la prescription. Symétriquement il est aisé de penser que le travail intellectuel n’est pas déconnecté du corps au sommet duquel est abrité le cerveau de la travailleuse ou du travailleur.

Les propos de Lénine permettent de donner des arguments à la critique du système prôné par Taylor, justement basé sur une organisation verticale du travail où la tâche est pensée dans un bureau de répartition du travail. Cette dernière fait l’objet de fiches d’instructions que l’ouvrier.e devra exécuter à la lettre, sans avoir à réfléchir. Le système d’organisation scientifique de Taylor est l’expression même d’une distinction entre travail manuel et intellectuel, que justement Lénine réprouve dans ce texte. Alors pourquoi sera-t-il séduit par « The Principles of Scientific Management » peu de temps après ? Linhart prétend dans son ouvrage que c’est une phase nécessaire à l’augmentation de la productivité en Russie : « Ainsi, on acceptera en fait d’aggraver la division entre travail manuel et travail intellectuel et de renforcer la structure autoritaire du procès de travail si cela apparaît comme la condition d’une efficience bien supérieure du travail productif, donc du raccourcissement du temps de travail, donc de la participation du prolétariat aux tâches politiques et aux affaires de l’État, objectif pour le moment principal » (Linhart, p.93). Double intérêt selon lui : augmenter la productivité et permettre au prolétariat de se dégager du temps pour participer à l’organisation de la société. Tout se passe comme si, pour Lénine ou pour Linhart, on pouvait distinguer la vie au travail de la vie sociale.

Lénine dans « Les tâches immédiates du pouvoir des Soviets »[4] en 1918 : « augmenter le rendement du travail »

La révolution a triomphé en Russie, le visage du monde va changer. Après quelques pas de danse dans la neige, Lénine va devoir assurer la pérennité de la révolution dans un pays sous embargo, cerné de contre révolutions internes et externes et en proie à la famine. Il mise sur le développement rapide de son industrie et écrit alors que « pour atteindre l’essor économique, il faut encore développer la discipline des travailleurs, leur habileté au travail, leur diligence, intensifier et mieux organiser le travail » (Lénine 1918). Les préceptes de Taylor, tous contradictoires qu’ils soient avec une conception marxiste du travail, apparaissent alors au leader comme la meilleure solution à court terme pour faire face aux défis qui l’attendent : « Il faut inscrire à l’ordre du jour, introduire pratiquement et mettre à l’épreuve le salaire aux pièces ; appliquer les nombreux éléments scientifiques et progressifs que comporte le système Taylor, proportionner les salaires au bilan général de telle ou telle production ou aux résultats de l’exploitation des chemins de fer, des transports par eau, etc., etc. » (Lénine 1918). Lénine faisant la promotion du salaire différencié tel un Macron proposant un pacte aux enseignant.es, il faut vraiment bien se remettre dans le contexte pour le croire.

Bien entendu, Lénine entend mettre en place un système taylorien fait par les travailleurs eux-mêmes, qui ne soient plus une « armée » (Linhart, p.80) au service du patron qui exerce une coercition leur travail mais un « taylorisme prolétarien » (p.122) au service de la Révolution. En tous les cas il écrit clairement ses intentions d’importer en URSS le modèle américain des usines de la Bethlehem Steel : « Il faut organiser en Russie l’étude et l’enseignement du système Taylor, son expérimentation et son adaptation systématique » (Lénine 1918). Selon lui, augmenter la productivité permettra de résoudre des problèmes graves comme la famine, d’industrialiser la vieille Russie agricole, de réduire les distance par le développement des chemins de fer ou encore de dégager du temps afin que chacun.e « devienne l’Etat » en réduisant la journée de travail. Mais la question reste ouverte : quand décide-t-on que la production est suffisante, que les problèmes sont réglés, que le temps de travail est suffisamment bas ? C’est justement sur cette impasse ouvrant la page du productivisme que le système capitaliste actuel nous conduit dans le mur. Les progrès techniques n’ont jamais vocation à s’arrêter, personne ne dira jamais « ça y est on a atteint le maximum de ce que l’intelligence humaine peut fabriquer » et la production industrielle, et avec elle les journées de travail des ouvriers, ne s’arrêtera jamais.

Mettre le travail en prison pour le libérer ?

Relire Lénine 100 ans après sa mort nous permet de soulever au moins un paradoxe fondamental. Le taylorisme est, en paraphrasant un jedi, comme le côté obscur de la force : « plus facile, plus rapide et plus séduisant ». Il a su donner l’illusion, même à la fine fleur des révolutionnaires communistes, qu’il pouvait améliorer quelque chose à la condition des travailleuses et des travailleurs. Durant tout le 20° siècle la tentation de rationaliser le travail aura irriguée aussi bien les tenants de l’idéologie capitaliste que leurs contradicteurs. Mais le taylorisme porte en lui la subordination comme la nuée porte l’orage (il n’y a pas que Yoda qui dise des choses censées). L’expérience de cette subordination au travail poursuit l’humain qui la subit dans sa vie de citoyen. Si la rationalisation du travail par des structures extérieures à la situation de celles et ceux qui le font peut donner l’illusion d’une certaine efficacité, en gommant la dimension humaine du travail, elle agit en réalité contre l’humanité. Elle agît aussi, dans la lutte des classes, à l’avantage du patronat qui n’a qu’une obsession, celle de prendre la main sur l’exécution de la tâche pour ne pas rester tributaire des savoirs et savoirs-faire des ouvrier.es.

Nous tentons de montrer cela dans ce blog en braquant notre focale sur les enseignant.es qui voient leur expertise confisquée et leur puissance sociale[5] diminuer au fil des réformes. Mais ce que nous constatons est transposable à tous les métiers, à toutes les professions et sur ce point, définitivement, nous préférons le Lénine de 1914 à celui de 1918.

[1] http://www.marx2mao.com/PDFs/LPT76.pdf

[2] https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/08/er.pdf

[3] https://cras31.info/IMG/pdf/gramsci_textes.pdf p.145

[4] https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1918/04/vil19180428.htm

[5] https://blogs.mediapart.fr/fredgrimaud/blog/170123/la-puissance-sociale-des-enseignantes-l-epreuve-de-l-oste